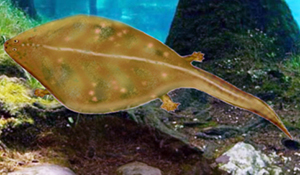

Diplocaulus salamandroides Cope, 1877

(Da: it.wikipedia.org)

Phylum: Chordata Haeckel, 1874

Subphylum: Vertebrata Cuvier, 1812

Classe: Amphibia Gray 1825

Ordine: Nectridea Miall, 1875

Famiglia: Diplocaulidae Cope, 1881

Genere: Diplocaulus Cope, 1877

Specie e sottospecie

Il genere annovera attualmente le seguenti specie: Diplocaulus salamandroides Cope, 1877 - Diplocaulus magnicornis Cope, 1882 - Diplocaulus brevirostrisDiplocaulus recurvatusDiplocaulus minimus

Descrizione

Il Diplocaulus aveva l'aspetto di una grossa salamandra, dal corpo tarchiato, e lungo fino ad 1 metro. La sua caratteristica più distintiva era senza dubbio la forma della testa: il cranio era infatti fornito di due enormi processi laterali simili a corna incurvate e appiattite sono state le lunghe sporgenze sui lati del suo cranio. A giudicare dalle membra deboli e dalla coda relativamente breve, si presume che l'animale nuotasse ondulando il corpo in un movimento su e giù, come le moderne balene e delfini. Si pensa che l'ampia struttura della testa agisse come un aliscafo, aiutando l'animale mentre scivolava nell'acqua. Un'altra possibilità è che tale forma della testa fosse a scopo difensivo, dal momento che anche un grande predatore avrebbe avuto difficoltà cercando di ingoiare una creatura con una testa così grande. Alcune rare tracce fossili di Diplocaulus dimostrerebbero che dalle punte sulla testa dell'animale si attaccassero dei lunghi lembi di pelle che si attaccavano al dorso dell'animale fino alla coda dandogli l'aspetto superficiale di un razza o di una manta, dotata di zampe nella parte inferiore del corpo. Il Diplocaulus è un anfibio lepospondylo, in particolare esso è classificato come appartenente alla famiglia dei Diplocaulidae, uno famiglia estinta evolutasi durante il Carbonifero superiore per poi estinguersi nel Permiano superiore. Tra tutti, il più stretto parente del Diplocaulus sembrerebbe essere il Diploceraspis. Come tutti gli anfibi, probabilmente, anche il Diplocaulus aveva un proprio ciclo vitale, da girino ad adulto. Come salamandre e tritoni moderni, forse, in età giovanile questi animali erano muniti di branchie esterne, che durante la crescita sparivano pian piano permettendo all'animale di respirare aria ed, eventualmente, avventurarsi sulla terra ferma (sebbene la bizzarra forma del corpo e i fragili arti non era proprio adatti alla locomozione terrestre). E' possibile che gli esemplari più giovani restassero nell'acqua bassa vicino alle rive in gran numero per proteggersi dai predatori come Xenacanthus, per poi spostarsi in acque più profonde quando diventavano adulti. Vista la scarsa apertura boccale del Diplocaulus e la sua somiglianza con le salamandre moderne è possibile che le prede preferite di questo strano animale fossero piccoli pesci, crostacei e insetti che popolavano gli acquitrini e i laghi dell'epoca, rimanendo perfettamente immobile sul fondale aspettando che il pasto fosse a portata per poi scattare e ingoiare l'animale intero.

Diffusione

Il Diplocaulus (il cui nome significa "doppio omento") è un genere estinto di anfibio lepospondylo vissuto nel Permiano, circa 299–251 milioni di anni fa (Artinskiano-Wuchiapingiano), in Nord America (Texas, Oklahoma e Nuovo Messico). Nonostante le ridotte dimensioni si tratta di uno dei più grandi lepospondyli mai vissuti, oltre che uno dei più caratteristici grazie alla grande testa dalla forma vagamente simile a quella di un boomerang. Alcuni resti attribuiti a Diplocaulus, sono stati ritrovati anche in Marocco, risalenti al Permiano superiore, rappresentando il più recente lepospondylo noto. Molti di questi fossili sono stati ritrovati in quello che nel Permiano era un'ecosistema palustre dominato da immense ed intricate paludi. In particolare, nelle Red Beds del Texas vi è un'area di grande biodiversità nei fossili dei tetrapodi, o vertebrati a quattro zampe. In quell'ambiente il predatore dominante più comune era il Dimetrodon, mentre i tetrapodi più comuni sono appunto gli anfibi: oltre a Diplocaulus la fauna anfibia si compone di Archeria, Eryops e Trimerorhachis. Vi erano inoltre il reptiliomorpho Seymouria, il rettile Captorhinus e i sinapsidi Dimetrodon, Ophiacodon e Edaphosaurus. La fauna di cui faceva parte il Diplocaulus è stata chiamata dal paleontologo Everett C. Olson, la "chronofauna del Permo-Carbonifero", una fauna che dominò l'ecosistema Euramericano per milioni di anni. In base alla geologia dei depositi rinvenuti nei Red Beds, questa fauna abitava in una pianura alluvionata con molta vegetazione in un'ecosistema di delta. I presunti esemplari di Diplocaulus rinvenuti in Marocco e risalenti Permiano superiore, vivevano in habitat simile ma più arido. La fauna della Formazione Ikakern, comprende anche il pareiasauridae Bunostegos, un grande captorhinide senza nome e il pareiasauridae Arganaceras.

Sinonimi

= Diplocaulus copei Broili, 1902 = Diplocaulus limbatus Cope, 1895 = Diplocaulus parvus Olson, 1972 = Diplocaulus pusillus Broili, 1904 = Permoplatyops parvus (Williston, 1918 [originariamente Platyops parvus]).

Bibliografia

–A. R. I. Cruickshank e B. W. Skews, The Functional Significance of Nectridean Tabular Horns (Amphibia: Lepospondyli), in Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 209, nº 1177, 1980, pp. 513-537.

–D. Palmer (a cura di), The Marshall Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals, London, Marshall Editions, 1999, p. 55, ISBN 1-84028-152-9.

–H. von Walter e R. Werneberg, Über liegespuren (Cubichnia) aquatischer Tetrapoden (Diplocauliden, Nectridea) aus den Rotteroder Schichten (Rotliegendes, Thüringer Wald/DDR), in Freiberger Forschungshefte (Leipzig), C419, 1988, pp. 96-106.

–J. L. Wright e I. J. Samson, The earliest known terrestrial tetrapod skin impressions (Upper Carboniferous, Shropshire, UK), in Journal of Vertebrate Paleontology, 18 (suppl.), 1998, p. 88A.

–D. Germain, The Moroccan diplocaulid: the last lepospondyl, the single one on Gondwana, in Historical Biology, vol. 22, 1-3, 2010, pp. 4-39

–S.G. Lucas, Spielmann, J.A., Rinehart, L.F. e Martens, T., Dimetrodon (Amniota: Synapsida: Sphenacodontidae) from the Lower Permian Abo Formation, Socorro County, New Mexico (PDF), New Mexico Geological Society Guidebook, vol. 60, New Mexico Geological Society, 2009, pp. 281-284.

–C. Sullivan, Reisz, R.R. e May, W.J., [0456:LDSEFT2.0.CO;2 Large dissorophoid skeletal elements from the Lower Permian Richards Spur fissures, Oklahoma, and their paleoecological implications], in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 20, nº 3, 2000, pp. 456-461.

–E.C. Olson, Community evolution and the origin of mammals, in Ecology, vol. 47, nº 2, 1966, pp. 291-302.

–L. A. Tsuji, C. A. Sidor, J. - S. B. Steyer, R. M. H. Smith, N. J. Tabor e O. Ide, The vertebrate fauna of the Upper Permian of Niger - VII. Cranial anatomy and relationships of Bunostegos akokanensis (Pareiasauria), in Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 33, nº 4, 2013, pp. 747.

|

Data: 25/03/2016

Emissione: Animali preistorici marini Stato: Sierra Leone |

|---|

|

Data: 23/03/2017

Emissione: I dinosauri Stato: Chad Nota: Presente nel foglietto |

|---|

|

Data: 24/10/2018

Emissione: Gli animali preistorici acquatici Stato: Niger Nota: Presente nel foglietto |

|---|